登录35斗

报告精选:全面解构农业科技园区特点,未来十大发展趋势展望

编者按:本报告发表于2020年8月,全称为《顺势而为,长期布局——2020年国家农业科技园区发展白皮书》,报告指出,农业是社会发展的缩影,我国农业经历了从传统农业到机械农业的转变,正拥抱数字技术给农业带来的变革。科技是推动农业发展的第一生产力,是贯穿整个农业发展的生力军。回溯国家农业科技园区的发展史,我们可以看到国家农业科技园区作为科技在农业领域应用、示范、推广的核心载体,是我国农业发展的驱动核,也是我国粮食安全的重要保障,是农业供给侧改革的践行者和领航人。

从2001年,山东寿光、海南儋州、重庆渝北等21个农业科技园区被批准为第一批“国家农业科技园区(试点)”,正式启动国家农业科技园区建设工作。历经20年的发展,截止2019年11月,全国已建设271个国家农业科技园区。在供给侧改革、乡村振兴、数字农业、粮食安全、技术高速迭代、消费升级的新形势下,今天的国家农业科技园区呈现的是什么样的特点?在产业选择上,到底是单品为王,还是多产业协同发展更具优势?创建主体只能是政府吗?头部国家农业科技园区有哪些硬核经验?未来发展趋势是什么?

35斗、蛋壳研究院从国家农业科技园区现状、创建、头部园区经验、趋势预测多维度深度解析,试图拨开上述问题的迷雾,以期为农业园区、农业从业者、农业相关企业、投资者提供较为全面的信息和有价值的参考。

以下为报告内容节选。

1.从摸着石头过河到星火燎原,科技园区遍地开花

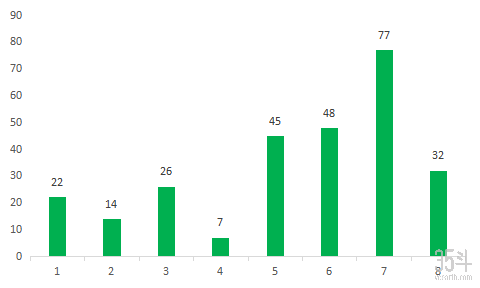

上世纪90年代,“改革开放”在各行各业深入推进,伴随着“科教兴国”战略的提出,全国掀起了高新技术开发区建设的热潮。这一时期,农业科技示范园(区)在全国发展迅速,这些农业科技示范园(区)通过技术集成、辐射、示范、推广,促进农业科技成果转化和农业生产水平提高,推动我国农业从粗放数量型向集约质量型转变,直到2001年,山东寿光、海南儋州、重庆渝北等21个农业科技园区被批准为第一批“国家农业科技园区(试点)”,正式启动了国家农业科技园区建设工作。截止2019年11月,第七批国家农业科技园区验收通过,已有239个国家农业园区正式挂牌,如果把第八批32个正在创建的统计在内,全国共计271个国家农业科技园区。

表:国家农业科技园区1-8批次创建数量

2. 271个国家农业园区,西部地区占比最大

从园区分布来看,西部地区占比最大,西部地区103个(占园区总数38.01%);东部地区84个(占园区总数23.25%);中部地区64个(占园区总数23.25%);东北地区20个(占园区总数7.38%)。从平均数来看,中部地区以平均每个省份10.5个位列第一,东北地区平均最少,每个省份平均6.7个。

图:国家科技园区分布地图

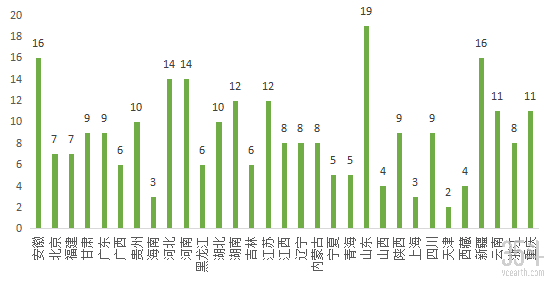

3.山东省独占鳌头,20个国字头农业科技园区

从园区在各省份的分布来看,山东省以19个(含山东东营国家农业科技园区)位列第一;安徽和新疆均为16个,位列第二;河南、河北均为14个,位列第三。自2001年山东省第一个国家农业科技园区——山东寿光农业科技园区试点建设,经过20年的发展,山东省已经挂牌运行18个国家农业科技园区,一个国家农业科技园区——山东莱芜国家农业科技园区正在创建。山东省形成了比较完备的农业科技园区体系,除了19个国家农业科技园区,山东省还有全国第二个国家级农高区——黄河三角洲农业高新技术产业示范区, 4个省级农业高新技术产业开发区,111个省级农业科技园,实现了全省农业县(市、区)农业科技园区的全覆盖。

表:国家农业科技园区各省份分布表

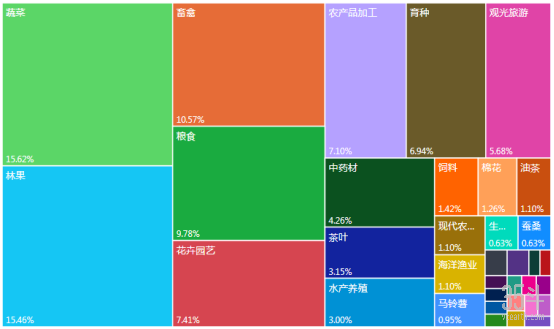

4.主导产业——蔬菜、林果分布最多

通过对271个国家农业科技园区主导产业进行梳理,以蔬菜、林果为主导产业的园区最多,15.62%的园区选择蔬菜作为自己的主导产业,15.46%的园区选择林果作为自己的主导产业。在分布上,以蔬菜、花卉园艺为主导产业的园区离大城市较近;以畜禽、饲料为主导产业的园区基本集中在内蒙古、宁夏、青海、新疆;以粮食为主导产业的园区基本集中在东部地区和中部地区;以棉花为主导产业的园区基本集中在新疆。基于“育种”在国家的战略位置,很多园区都会选择育种作为自己的主导产业。由于三产融合发展的理念深入园区,“农产品加工”和“观光旅游”成了很多园区重点发展产业。

图:主导产业分布图

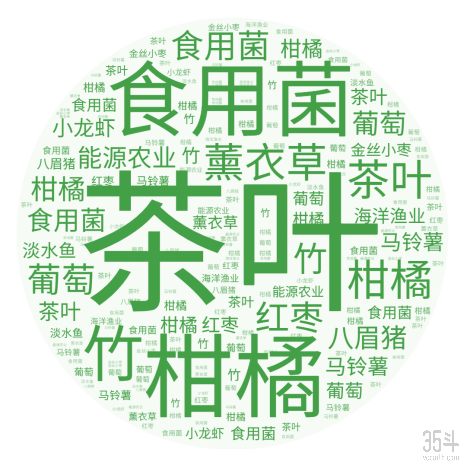

5.主导产业重度垂直,柑橘、茶叶、食用菌最受欢迎

271个国家农业科技园区在主导产业选择上,以2-3个产业作为主导产业的园区最多,但是从产值上来看,选择1个主导产业,发展全产业链条的园区往往产值较高。其中具有代表性的有忠县国家农业科技园、涪陵国家农业科技园、新疆生产建设兵团阿拉尔国家农业科技园区、青海海西国家农业科技园区、山东栖霞国家农业科技园区、山东枣庄国家农业科技园区等,这些园区主导产业重度垂直,从种植、精深加工、销售、观光旅游,构建起全产业链条,实现产业价值的最大化。在主导产业选择上,柑橘、茶叶、食用菌最受欢迎,其次是油茶、棉花、枸杞等。

图:园区主导产业图谱

①.“榨干吃尽”,产值超30亿——忠县国家农业科技园区

忠县国家农业科技园区于2010年12月被科技部批准为第三批国家农业科技园区,是全国首个以柑橘为主导产业的国家农业科技园区。园区已经形成了,“从一粒种子到一杯橙汁再到副产物优质化利用”的“榨干吃尽”加工链和“产加销研学旅”六位一体柑橘产业链,打造了忠橙、派森百、三峡橘海等品牌。2019年,园区实现综合产值超30亿元。园区核心区5万亩;示范区为忠县柑橘产业标准化基地,面积45万亩。园区以其先进的技术辐射忠县周边及重庆长江柑橘产业带。

②.全球最大绿色榨菜智能化生产基地——涪陵国家农业科技园

涪陵国家农业科技园区于2015年12月被科技部批准创建,2019年11月正式挂牌国家农业科技园区,园区以榨菜产业为主导,是全球最大的绿色榨菜智能化生产基地,形成了青菜头种子选育、青菜头种植、青菜头加工、榨菜精深加工、附产物开发、产品销售、种植加工技术创新等产加销、科工贸于一体的全产业链,打造了乌江榨菜等品牌。2019年,园区核心区总产值超70亿,一二三产业产值分别达到12.5亿元、46.5亿元、20.8亿元。涪陵国家农业科技园区的核心区1.74万亩,主要包括绿色榨菜科技创新中心、全产业链榨菜科技成果展示基地、农业科技培训与科普教育基地、中国榨菜之乡文化创意基地;示范区7.64万亩,主要包括青菜头多型高效种植科技示范区、榨菜加工企业集群区、休闲观光示范区;辐射区面积超过200万亩,以推广应用榨菜等科技创新成果为重点,覆盖涪陵及周边区县榨菜产业基地。

6.榜样在前勇争先,头部园区品牌价值近千亿

陕西杨凌农业高新技术产业示范区经过数十年的发展,在国内外具有较高的品牌吸引力,在企业聚集、要素推动等领域已形成可复制可推广的经验,超千亿价值背后揭示的是农高区发展的内生动力和外力驱动的完美结合。4000多年前,中国历史上最早的农官后稷在杨陵“教民稼穑,树艺五谷”,开创了我国农耕文明的先河。1934年,我国西北地区第一所高等农业学府——国立西北农林专科学校在杨陵诞生。1979年国务院批准设立杨陵特区。1997年,经党中央、国务院批准,在杨陵区地域设立国家杨凌农业高新技术产业示范区管委会。2019年杨凌示范区内拥有70多个省部级以上科研平台(其中国家级科研平台9个)、近7000名农业科教人才,形成了农林水领域五大学科群,为国家培养各类人才30万名以上,其中有19人成长为两院院士,累计获省部级以上科技奖励411项,审定动植物新品种677个,近5年新增科技成果和专利申报5000余件,万人发明专利拥有量位居全国前列。“杨凌农科”品牌价值达818.58亿元,位居全国区域农业品牌榜首。

7.企业上市助推器,一揽子服务加速企业发展

农业园区在打造特色产业、推动成果转化的同时,在培育企业主体上也写下了浓墨重彩的一笔。仅陕西杨凌示范区累计孵化企业800余家,其中上市企业4家。山东寿光国家农业科技园区两家上市企业,涪陵国家农业科技园区的培育出中国酱腌菜行业唯一的一家上市企业。国家农业科技园区通过为孵化企业提供用地保障、财政扶持、金融服务、技术服务、人才支撑、品牌培育、基础设施等服务,加速企业从无到有、从小到大的蜕变。作为农业企业的孵化器,农业园区未来将持续受到政策倾斜,将培育出更多龙头企业。

8.激活社会资本积极性,充分发挥政策引领作用

目前,国家农业科技园区的投资主体以政府为主,企业主导的公司占比在10%左右。企业主导的农业园区现阶段比例较小,但不乏在行业领域发展较好的优秀园区。2020年4月农业农村部发布《社会资本投资农业农村指引》,鼓励创新投融资机制,降低准入门槛,营造良好营商环境,激发社会资本投资活力。提出发挥农业园区平台的信息汇集、投资对接作用,增强园区对社会资本的引导和聚集功能,不断提升农业绿色化、优质化、特色化、品牌化水平。在政策的推动下,资本重度参与园区发展,由企业主导的农业园区将以更灵活、更科技、更高效的方式赋能农业。农业园区作为农业产业中枢,也为社会资本进入农业,避开投资巨坑保驾护航。

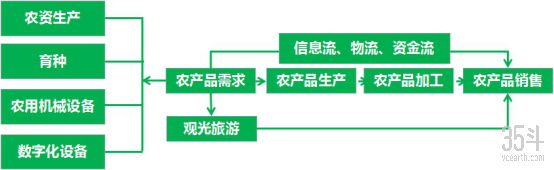

9.重构农产品价值链,借区域优势做大做强

传统农业停留在初级产品生产,这部分价值在整个农产品价值链上只占很小的一部分。农产品产业链通过向产前、产中、产后的延伸,实现农产品价值链重构,获取最大剩余价值,是园区实现农业产业做大做强的基本逻辑。重庆涪陵国家农业科技园区产值超70亿、山东寿光国家农业科技园区产值超50亿、忠县国家农业科技园区产值超30亿,亿元产值园区比比皆是。通过梳理,这些园区的发展都是立足区域优势,打造特色产业,构建起从育种、种植、加工、销售的全产业链和生态农业旅游的衍生产业链,在此基础上,加强科技赋能,形成产业集群,实现初级农产品向高溢价农业产业的转变。

图:农产品价值链图

10.国际合作桥头堡,重塑全球农业竞争格局

农业园区的核心功能是以农业科技驱动产业园发展,科技成为园区发展的增长极。农业园区注重国际合作,通过与国内外农业高校、科研院所合作,实现国外先进技术在我国的推广运用,是重塑我国农业全球竞争格局的核心驱动力。杨凌农高区先后与全球60多个国家在现代农业领域建立了合作关系,已成为国际农业科技合作交流的重要平台。全国最大农垦商品粮基地黑龙江建三江国家农业科技园区是全国机械化程度最高的国家农业科技园区,是世界高纬度粳稻种植面积最大的地区,园区引进来世界上最先进的各类农机装备,包括大型拖拉机、收割机以及用于农业生产的植保无人机。涪陵国家农业科技园区园区着重在原料加工、修剪看筋、淘洗切分、脱盐脱水、计量包装、杀菌装箱等各生产环节,开展机械化、自动化、智能化技术研发和推广应用,建成占地面积1000亩的涪陵榨菜智能化绿色化生产基地,成为全球最大的绿色榨菜智能化生产基地。

1.全球视野,园区走出国门常态化

2019年,我国农产品进出口额2300.7亿美元,农业全球化既是我国农业发展的机遇,同时也是挑战,加强园区国际合作是新常态下的必然选择。现阶段走在第一梯队的园区已经具有与国外科研机构、园区合作的丰富经验,以色列的灌溉农业、荷兰的温室农业早早的就引进国门。下一步,走出去将是新的方向,园区在海外建设农业基地,既是市场经济下发展的需要,也是新形势下确保国家粮食安全和重要农产品有效供给的战略需求。园区推进优势特色农产品、技术装备、技术标准和服务“走出去”将趋常态化。

2.农民变工人,农业生产方式彻底转变

随着经济发展,低效率的农业部门大量的劳动力向工业部门转移,土地撂荒现象开始大量出现,加之新生代农民不具备种养殖技术,传统农业面临着劳动力断层和劳动力短缺的双重压力。规模化生产和科技赋能是提高农业生产效率,改变新形势下农业劳动力缺口的主要方式,农业园区将作为农业资源要素的载体,整合土地、资本、人力,实现科技生产、规模生产。国家农业科技园区包含核心区、示范区和辐射区,核心区面积从千亩到万亩不等,辐射区通常覆盖面积高达数百万亩,具有产业发展属性的农业园区将是未来农村发展的主要方向。园区为职业农民提供工作岗位,职业农民将取代传统农民,经过系统技术培训,标准化作业,传统一家一户、低效的农业生产方式将彻底改变。

3.又富又美,田园栖居和经济发展两不误

农业园区是实现“乡村振兴”这个时代主题的重要路径,园区通过集聚资本、人才、技术、企业,提高农村土地生产效率,赋予农民更高生产技能,推动农民增收致富。园区立足农产品生产加工的同时,统筹规划,将农业与旅游融合发展,让农业从单纯的农产品生产,向生态涵养、观光旅游、休闲体验、文化传承等多功能拓展,促进乡村基础设施建设,美化农村环境,实现生态宜居。最终,园区将构建起带有双重属性的“美丽”乡村,实现农民富、农村美,田园栖居和经济发展两不误。

4.构建新型食物系统,革新菜篮子、米袋子

经济发展、消费升级、人口结构变化带来的是对农产品需求的变化,随之受影响的是供给侧。消费者对新型食物系统的要求主要表现在“三高一低”,即“高品质、高营养、高透明,低残留”。构建“新型食物系统”这个“田间到餐桌”的革命,单独依靠任何一个企业或者个体都无法真正实现,作为菜篮子、米袋子的农业园区,引导“新型食物系统”变革,科学设计生产、加工、流通等环节,在提高食物品质的同时,透明化生产、加工、流通。园区革新菜篮子、米袋子,实现“从量到质”的改变,“新型食物系统”时代已经到来。

5.不二法宝,“公用品牌+会展经济”驱动园区腾飞

公用品牌是集聚人才、资本、技术,打通市场渠道的最佳手段。南京白马农高区的“无想田园”、山东寿光的“寿光蔬菜”等园区公用品牌如雨后春笋般出现,不仅从内提升了产品品质,也打通了外部销售渠道,构建了“品牌提升——产品质量提升——产品价值提升”的螺旋式升级体系。从杨凌农高会到寿光蔬菜博览会,大型会展是技术推广、项目推进、品牌推广最有效的的手段,也是走出国门、展开国际合作的最佳途径。未来,园区立足自身特色,积极构建公用品牌、打造特色会展将是大势所趋。

6.需求导向,“政产学研用”一体化发展

消费升级、消费需求结构改变,在新技术的发展下,使消费者的偏好可直接传达到生产端,强调“用户”体验的农业生态正在构建。绿色、有机认证等标签是时代赋予农产品发展的方向,供给侧结构改革,从“量”到“质”的转变,是农业产业的内涵要求。随着市场经济的发展,“政府”由市场中心向政府为市场主体提供服务转变,市场这个无形的手和政府这双有形的手,要达到资源要素向农业领域的聚集,“政府”必须侧重于创新平台的搭建和政策引导。在新的农业生态中,“创新平台+用户”在农业产业发展中的作用凸显,未来园区发展将从传统的“企业+科研院所+高等学校”的模式向“政府+企业+科研院所+高等学校+用户”的协同发展转变。

7.技术赋能,数字技术加速园区发展进入快车道

物联网、智联网、大数据、云计算、5G等新一代信息技术的出现,深刻改变了生产生活方式。新技术引发产业格局和产业形态深度变革,技术赋能农业产业生产力,助力农业产业高速、高效、高质,实现“质和量”的飞跃。利用卫星遥感、航空遥感、地面物联网等手段,动态监测和及时管理农作物种植;利用温控系统、空气过滤系统、环境感知系统,实现畜禽精准养殖;利用水体环境实时监控、饵料精准投喂、病害监测预警、循环水装备控制、网箱自动升降控制、无人机巡航等技术实现渔场智慧化。未来农业园区在种植、养殖、渔业等领域与技术的结合,将赋能园区发展进入快车道。

8.政策叠加,顶层设计多重政策利好推动园区创建

乡村振兴战略的实施,既是农业科技园区的挑战,也是农业科技园区发展的机遇。农业、农村、农民作为乡村振兴的主体,一系列政策的发布和资源的倾斜,为国家农业科技园区的发展注入了能量。随着《国家农业科技园区发展规划(2018-2025年)》的发布,标志着新时代国家农业科技园区的顶层设计出炉,规划提出“到2025年,把园区建设成为农业科技成果培育与转移转化的创新高地,农业高新技术产业及其服务业集聚的核心载体,农村大众创业、万众创新的重要阵地,产城镇村融合发展与农村综合改革的示范典型”,国家农业科技园区将迎来黄金发展期,政策红利将进一步释放。

9.资本创新,多渠道资金共同推进园区建设

资本是撬动园区发展的引擎,单一依靠政府投资建设的模式将凸显发展瓶颈,多渠道资本共建园区将是园区发展的主流方向。在政府层面,创新信贷投放方式,鼓励政策性、商业性金融机构在业务范围内为符合条件的示范区建设项目提供信贷支持仍是重要的资金保障措施。社会资本在农业领域的活跃将真正带来资本的集聚,资本创新将是未来园区筹集资本的主要手段。资本创新将集中在三个领域:一个是通过政府和社会资本合作(PPP)等模式,吸引社会资本向园区倾斜,支持园区基础设施建设;一个是社会资本在示范区投资组建村镇银行、投融资平台等;一个是社会资本与政府共同打造产业引导基金,加速社会资本流向园区。

10.人才引领,园区发展“源动力”

传统的农业从业者普遍文化程度较低,这无疑是阻碍农业发展的一大短板。市场经济下,要实现农业园区的基业长青,人才无疑是园区之本。从园区的分布也可以看出,园区与高校、科研院所密集程度成正相关,人才是园区发展的“源动力””园区需要构建起从农业种植、加工、销售到运营管理、金融等多个领域的人才输送机制,加强与高校战略合作,以需求为导向,高校以园区为基地,园区与高校协同发展将成为常态化。

添加斗老师微信

获取报告原文

注:文中如果涉及35斗记者采访的数据,均由受访者提供并确认。

声明:35斗所刊载内容之知识产权为35斗及相关权利人专属所有或持有。转载请联系gao.kp@vcbeat.net。

用户

反馈