登录35斗

蛋白质的革命:为什么我们需要关注人造肉?

本文转载自:险峰创

故事还要回到2个多月前,我们受邀参加了一场「人造肉」主题的公益活动。最后的问答环节,有个学生模样的年轻人问出了一个“灵魂问题”:他说自己是个环保主义者,也是个vegetarian,会自觉购买人造肉产品。但客观上,一个「人造肉汉堡」就是比「普通牛肉汉堡」卖得更贵,那么情怀之外,我们该如何说服更多人去接受人造肉?

一、当我们在吃肉的时候,我们在吃什么?

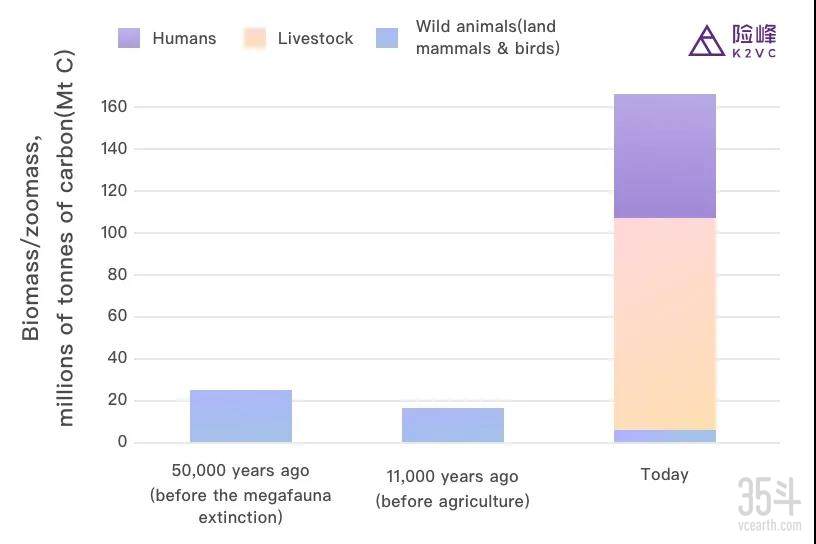

为了能吃肉,「家畜」这条长长的产业链背后,带来的是巨大的资源消耗和浪费。比如,世界上所有的鸡和猪大约吃掉了全球75%的加工饲料,而这些粮食本来是可以给人吃的。但经过了上一级的禽畜的消化吸收,中间的损耗就很大,平均5到6公斤饲料才能转化为1公斤的活体鸡或猪。相比之下,牛和羊不会与人类争食,但它们的问题是「占用土地」和「温室气体排放」。牛羊都是反刍动物,会通过打嗝和放屁排出大量甲烷,因此畜牧业贡献了全球26%的温室气体排放,比所有汽车、飞机、火车和船舶加在一起的排放总和还要多。此外,放牧需要广阔的草场空间,因此畜牧业也用掉了全球一半以上的农业用地——同样是养活一个人,牧场的土地使用效率只有耕地的不到十分之一。

那么,人可不可以不吃肉? 可以,但很难。首先,人类吃肉至少已经有30万年的历史。所谓“无肉不欢”,对于肉的喜好已经深深刻在我们的基因里,短期内几乎无法改变。第二,肉的营养价值很难完全被替代。在维持生命活动的几十种氨基酸中,有9种人体自身无法合成,只能靠外部摄取。而历史上,这9种氨基酸的主要来源就是动物蛋白。当然,以大豆为代表的的植物蛋白可以部分替代这些氨基酸——这也是为什么东亚人群对肉类的消耗,较欧美更少的原因。但是,蛋白与蛋白之间是有质量差异的。各种天然食品所含蛋白质中的氨基酸比例,与人体的需要都有不同程度的差别:凡是与人体所需的比例接近,其利用率就比较高;反之,利用率就较低——而肉类在这方面具有先天优势。换句话说,对人体而言,肉类食物的「生物利用度」实际上更高。关于肉类的营养价值,可以参考它与身高之间的关系。比如从1985年到2019年的30年时间里,中国人均肉类的消耗量从13公斤增加到了54公斤,而对应的结果是,同时期中国男性的平均身高增加了8cm,女性增加了6cm。

2019 State of the Industry Report. Cultivated Meat,GFIC Cultivated Meat Out of the Lab, into the Frying Pan,McKinsey 蛋白新能源,深度探索人造肉行业革命之路,天风证券 全球第一个批准细胞培养肉销售的国家出现了,GFIC 肉类的可持续发展:细胞培养肉的革命,GFIC 肉链1-5,卓克科技参考 世界首家细胞培育肉工厂诞生, DeepTech深科技 细胞培养肉评估报告,GFIC

注:文中如果涉及35斗记者采访的数据,均由受访者提供并确认。

声明:35斗所刊载内容之知识产权为35斗及相关权利人专属所有或持有。转载请联系gao.kp@vcbeat.net。

用户

反馈