登录35斗

从“好言相劝”到“你是什么垃圾”——垃圾分类政策的推进历史梳理 |深度研究报告

一场自上而下的垃圾分类运动开始了。

7月1日起,上海将正式开始实施《上海市生活垃圾管理条例》,推行垃圾定时定点分类投放制度,还将对垃圾分类不到位、拒不改正的单位和个人开出罚单。据悉,到2020年底,全国46个重点城市,都将进入垃圾分类“强制时代”。当“垃圾围城”成为困扰一代人的问题时,一个新的财富蓝海正在慢慢显现。

华创证券长期关注中国环保工程及服务,形成了“环保及公用事业行业深度研究报告”,35斗独家获得授权刊载,本文为第一期,稍后将持续整理。

前言

国内2000年即开始了垃圾分类试点,但由于居民端意识不强、政府出资不够、垃圾分类产业链不完善等因素,首批试点城市均未有明显效果。而近年在垃圾处置规范化程度不断提升、环卫与再生资源产业链日趋成熟,继2017年住建部和国务院发文要求垃圾分类后,2019年,各重点城市也相继发布生活垃圾管理条例和垃圾分类实施方案,我国逐步开始进入垃圾分类强制时代。相比此前试点城市的政策力度和覆盖环节,此次上海在垃圾分类的各环节政策机制和落地规范相对更加完善,以上海为范本,各大城市计划于2019年全面推进垃圾分类。

正文

整体来看,国内垃圾分类大致历经了早期推广-政策+试点推进-强力落地三个阶段。我国早在1955年就曾号召全国人民进行垃圾分类。在当时,民众可以将旧纸壳、牙膏皮、玻璃瓶等与其余生活垃圾分开,并上交指定地点便可以换取现金。

虽然当时民众积极响应这一号召,但并不是出于对环境的保护或提高垃圾处理的效率。由于当时物质遗乏,全民回收垃圾仅仅只是勤俭节约或补贴家用。改革开放后,国民生活质量提高,垃圾种类也越来越丰富,许多小商小贩看好垃圾可以卖钱这一机会,选择性的回收垃圾,却使更多垃圾涌入城市。

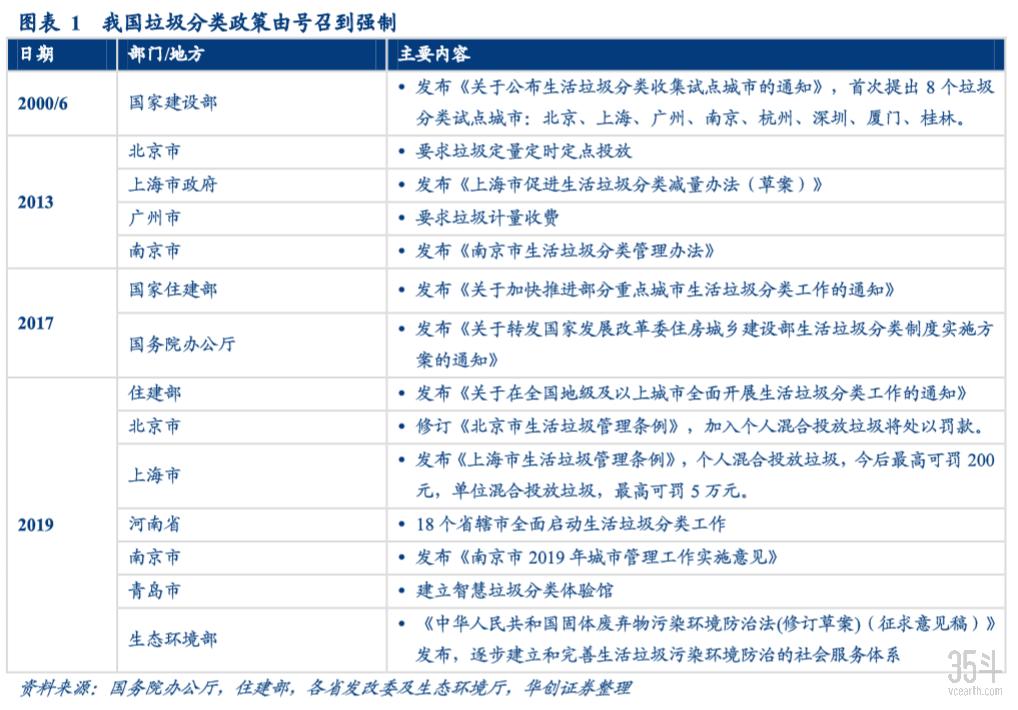

为解决终端垃圾处理的难题,住建部在2000年6月发布《关于公布生活垃圾分类收集试点城市的通知》,首次提出8个垃圾分类试点城市:北京、上海、广州、南京、杭州、深圳、厦门、桂林。但由于居民端意识不强、政府出资不够、垃圾分类产业链不完善等因素,首批试点城市均未有明显效果。

但首批试点城市仍没有停止脚步,2013 年,北京试行垃圾定量定时定点投放、上海市政府推行《上海市促进生活垃圾分类减量办法(草案)》、广州实行垃圾计量收费、南京市实行《南京市生活垃圾分类管理办法》。虽然垃圾分类效果有所改善,但由于市民对于垃圾分类知识匾乏,垃圾正确投放率在仅为1 0%-20%。

2017年,垃圾分类政策力度再加强,住建部发布《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》、国务院办公厅发布《关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》。2019年,各重点城市也相继发布生活垃圾管理条例和垃圾分类实施方案,我国逐步开始进入垃圾分类强制时代。

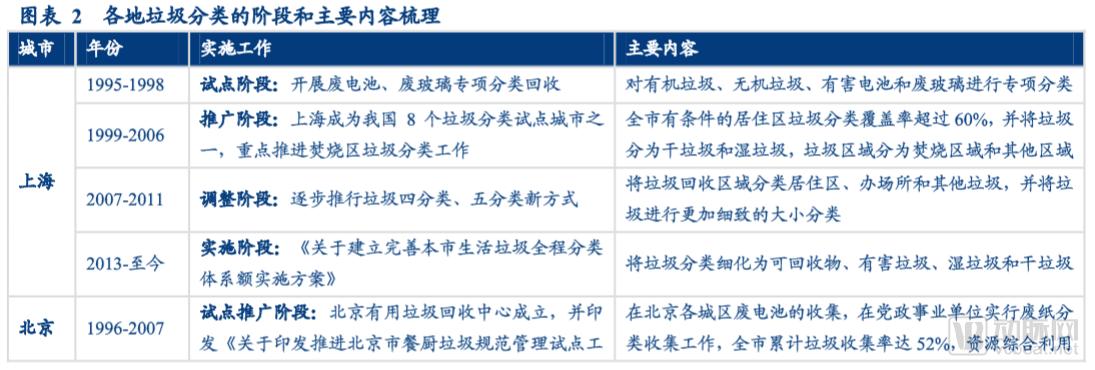

上海

上海市在不同的发展阶段对垃圾分类做出不同的标准,从初次的“有机垃圾”、“无机垃圾”和“有毒有害垃圾”演变到更加细分的标准划分,分出居住区和企事业单位两大类,前者按照“有害垃圾”、“玻璃”、“可回收物”、“其他垃圾”四类分,后者按照“可回收物、其他垃圾”二类分。

北京

北京市在垃圾分类制度方面逐步完善,从最初的垃圾回收中心到如今设立的城市固体废弃物的协调机制,统筹推进废弃物收集的建立和完善,分拣和运输系统,并在资金方面予以大力支持,从2000年开始,每年都会分配2000 万用于垃圾分类,并将市级补助和区县配套结合起来。

杭州

杭州市自2000年6月被国家住建部确定为“生活垃圾分类收集试点城市”之一,19年以来发布了多条关于垃圾分类的相关文件,政策也从原则性的表述向具体化、清晰化的方向演变。杭州市垃圾分类的发展历程大体上可以分为探索、推广和逐步落实三个阶段。

2010年之前为探索阶段,此阶段政府推行了一些关于垃圾分类的实施方案及意见,但是由于存在政策并未强制推广、工作较为零散化以及公众对垃圾分类知识不足的情况,因此并未达到预期的效果;2010 年-2013 年为推广阶段,杭州市颁布了一系列措施来加大公众的参与力度,并提出了更加科学化的垃圾分类标准;2014 年至今,政府加大对垃圾分类项目的投资,包括末端处理基础设施的建设,目前杭州市垃圾分类覆盖率达到 90%以上,综合评分也位居前列。

广州

广州市自 1998 年开始推行垃圾分类项目,但是过程断断续续,进展并不顺利。2010年以前,广州市政府陆续颁布了一系列政策,但是由于分类标准不断改变、试点社区操作不统一,导致民众知识层面的混淆和参与热情的下降,因此效果并不明显。

2010年之后,广州市政府颁布的一系列政策加强了对群众知识的普及和垃圾分类的可操作性。2011年,广州市政府出台《广州市城市生活垃圾分类管理暂行规定》,确定了垃圾的分类标准:可回收物、餐厨垃圾、有害垃圾、其他垃圾。

2015 年及 2018 年,《广州市生活垃圾分类管理规定》和《广州市生活垃圾分类管理规条例》正式施行,这两项政策覆盖了垃圾分类的各个方面,提出要将垃圾分类知识纳入中小学校、幼儿园的教学内容和社会实践,明确了各部门的职责,加强生活垃圾的“三化四分类”。

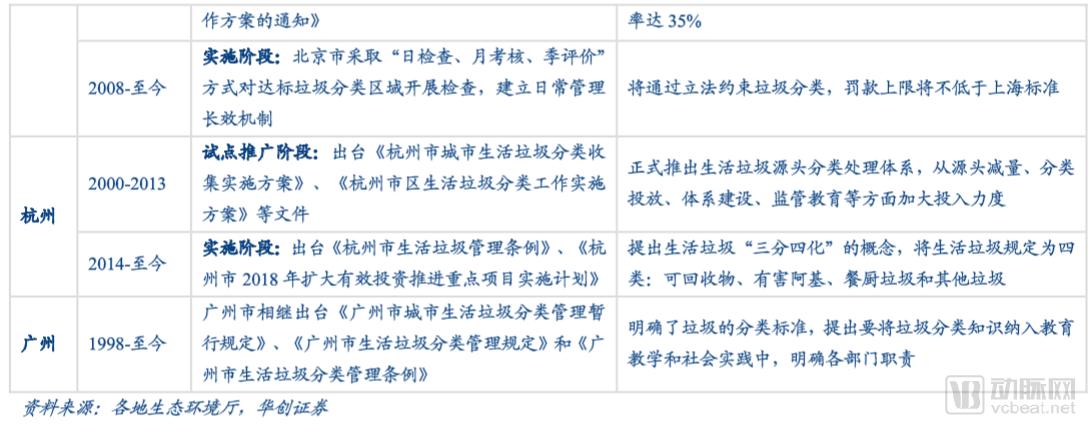

定时定点出台+ 罚款/ 法规全面推进。上海市在 2018 年全面实行四分类投放和“一严禁、两分类、一鼓励”垃圾分类全覆盖的基础上,2019 年在前端方面继续完善垃圾分类基础设施,70%以上居住区实现分类实效达标,并在各小区实行垃圾分类“定时定点”投放要求,集中放置垃圾桶到指定点位,设有固定垃圾投放时间。

而 7 月 1 日实行的《上海市生活垃圾管理条例》将垃圾不分类定义为违法行为,对于生活垃圾未按要求分类处置的单位,最高可以处 50 万元罚款,严重的可吊销经营服务许可证;对于生活垃圾未按要求分类处置的个人,其违法信息将记入公共信用信息平台,相关部门也会对其采取的惩戒措施。

全程分类运输,垃圾全程分类信息平台助力, 在配置分类运输装备 和收运系统方面,逐步增加垃圾专用车数量,对干、湿生活垃圾清运车辆的标识进行进一步规范,并落实再生资源回收“点、站、场”布局,2019 年建成 5000个回收网点,170 座中转站。在监督手段方面,上线上海市垃圾全程分类信息平台,通过平台在清运车以及垃圾中转中心安装的摄像头和人工智能技术,在线识别垃圾分类质量、收运环节的合规性。

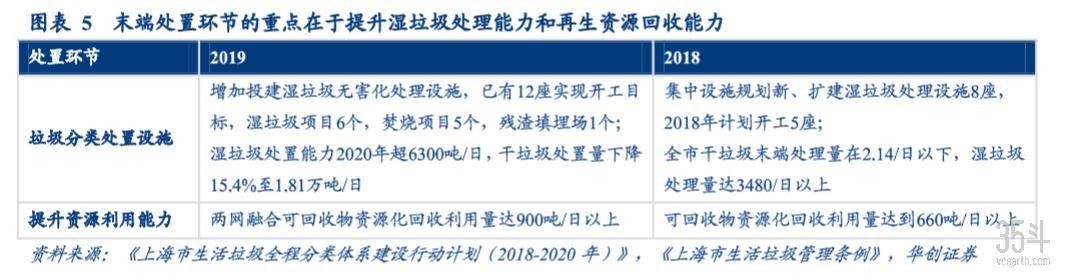

当前后端垃圾处置能力稳步提升,基本匹配中前端产生量。根据十三五规划,生活垃圾处置设施,已有 12 座实现开工目标,其中湿垃圾项目 6 个、焚烧项目 5 个、残渣(应急)填埋场 1 个,剩余 4 座尚未开工。而此次行动计划调升了湿垃圾的处理能力规划至 6300 吨/日,并将区级湿垃圾设施建设成效列入属地行政考核体系;同时提升可回收物资源化回收利用量,从 2018 年的 660 吨/日提升至 2020 年的 1100 吨/日,并整体实现干垃圾末端处置量缩减15.4%。

编者按

本文为华创证券环保及公用事业行业深度研究报告第一期,后面我们将持续编辑上传,欢迎关注,敬请期待。

系列报道目录:

第一期:从“好言相劝”到“你是什么垃圾”一一垃圾分类政策的推进历史梳理

第二期:收转、处理环节百亿空间待释放,新模式助力垃圾分类高效推进

第三期:产业优质公司梳理与投资建议,新的财富蓝海正在慢慢显现

封面图源:https://www.pexels.com/

注:文中如果涉及35斗记者采访的数据,均由受访者提供并确认。

声明:35斗所刊载内容之知识产权为35斗及相关权利人专属所有或持有。转载请联系gao.kp@vcbeat.net。

用户

反馈